本帖最后由 yuanjue 于 2016-12-1 20:45 编辑

[size=15.9996px] 净慧长老(资料图) 文:净慧长老 我出生在解放前的旧社会,那时的社会贫穷落后,人民生活困难。 我从一岁零五个月开始,一直到十五岁去武昌,都住在乡下的小庙里。 当时社会不发达,经济不发达,小庙的生活也不好。 我住的那个小庙大约有两亩旱地和三亩水田,全靠自己自耕自食。 小庙里有一位半僧半俗的老人,老人心地非常善良,为人非常勤劳,这五亩地就全靠这位老人耕种。 每年收的粮食仅仅够吃够用,每年种的棉花轧出棉籽,再榨棉油,也仅能供用一年食用。 庙里还有一块菜园,园子里种什么菜就吃什么菜,从来不买青菜。 每隔两三个月,老人才会上街买一块豆腐,买两块霉豆渣回来,再买半斤油炸的绿豆丸子回来,这对我们吃素的人来讲,就算是改善生活了。 早餐喝点稀粥,中午是瓜菜和大米一起煮的菜饭,因为粮食不够吃,从没有吃过纯粹的大米饭,都是用瓜菜来代替粮食,一半饭一半菜也可以塞肚子。 中午剩下的饭就用来做晚餐。在我的记忆中,晚上从来就没有吃过干饭,都是吃汤饭。 湖北人习惯把剩饭剩菜加在一起,放点水一煮,就成了汤饭。 我们每天晚上都是吃汤饭,三分之一是饭,三分之一是菜,还有三分之一是汤水。 中午剩一碗饭,晚上就加点水加点菜煮一煮,一人喝两碗了事。 夏天等麦子收成了,晚上就吃手擀面。 那个时候的面粉是自己加工的,可不是现在的纯白面,而是面粉和麸子不分的全麦面,勉强擀出来的面条,放在锅里一煮就成了一锅面糊,稀汤寡水。 小庙原来有五个人,后来走了两位老人,最后只剩下种田的老人、养我的比丘尼和我三个孤苦伶仃的人。 那位老人对我很好,尽管种地很辛苦,但每年都将很大一部分粮食收成拿出来供我上学。 当时我们上学不是用钱交学费,而是交谷子,记得最少每年要交一石谷子。 那时候粮食产量很低,一亩田最多收四石谷,三亩田收十二石谷子,庙里每年就要交一石谷子送我上学,留下的谷子作为三个人一年的口粮。 按今天的标准来看,当时的生活确实很苦,但这种生活在当时来讲既不是最苦的,也不是最好的,还算是中等的生活水平,已经很不错了。 我们吃的油很少,几乎没有吃过什么副食品,一年顶多吃到五次豆腐,吃两次油条。 在我放假不上学的时候,老人有时会把我带到街上去玩,去街上唯一的奢侈享受,就是去果子店里买两根油条,再要一碗开水,一吃一喝,那简直就是天堂的生活,是最幸福、最幸福的生活。 连这么简单的享受,一年也只能有两次而已,因为庙里很穷,根本就没有余钱来享受这种奢侈。 在我十五岁的时候,我从乡下的小庙来到武昌的大庙,正式拜一位比丘作师父,成为一个小沙弥。 当时已经临近解放,寺院的生活非常清苦,我在武昌住过四个庙(普渡寺、正觉寺、卓刀泉、三佛阁),每个寺院都有大片的菜地,都是自己种菜吃。 武汉人把豆制品叫做皮子豆腐,武汉大寺院的生活当然比乡下要好一点,但也只是在初一和十五才能吃到皮子豆腐。 每月放四次香,放香的中午也会有一点皮子豆腐混在萝卜白菜里,但从来没有吃过一次不放菜的豆腐,一直到了改革开放以后,我才吃到纯粹的豆制品。

上世纪湖北农村老照片(资料图) 今天寺院的生活和解放前以及文革前寺院的生活相比,我们真的是生活在天上。 很多老人都经历过文革前的生活,一切生活用品和食品都有票证,当时每人每月只发二两糖票、半斤油票、一斤豆腐票、二十三斤粮票、一块肥皂票,一年发一丈二尺布票。 城里有电灯,乡下没有电灯就发四两煤油票,夜晚都不敢长时点灯,煤油用完了晚上就没法照了。 一般来说,乡下人晚上都不点灯,只是临睡前点一会儿。手电筒就是高档家电用品,一个村庄能用手电筒的人很有限。 如果一不小心,洗衣服时忘记把票证从衣服口袋里拿出来,那就出了大问题,这个月什么也买不成。 大家都吃不饱,哪有力量来照顾其他人,像这样的生活也有二十多年。

粮票(资料图) 从1954年开始粮食“统购统销”,就不能自由买卖了。那年我们有几个同参结伴去朝九华山、东林寺、庐山、云居山,沿途要吃饭就得掏粮票。 我们去寺院挂单,当家师说只能在寺院里住一个晚上,挂个“水火单”。 所谓“水火单”就是只能煮点开水喝喝而已。 我们到了九华山的百岁宫,那里的当家师很慈悲,告诉我们,他还藏了一点锅巴,现在不能拿出来,要不然让外人看到就会说我们有粮食,等到了晚上他就偷偷拿出来,给了我们每人两块锅巴充饥。 下了九华山,我们到了东林寺,那时土豆还没有纳入统购统销的范围,我们就买了一些土豆煮着吃,上山时用长衫的前襟兜起来,一边走,一边啃土豆,从东林寺步行到庐山,就以土豆充饥。 自从那次以后,我见了土豆就害怕,就想吐。 后来粮食紧张了,连土豆也要票才能买得到。副食店里也有饼干和副食品,但要凭粮票才能买得到,我们只能看看而已。

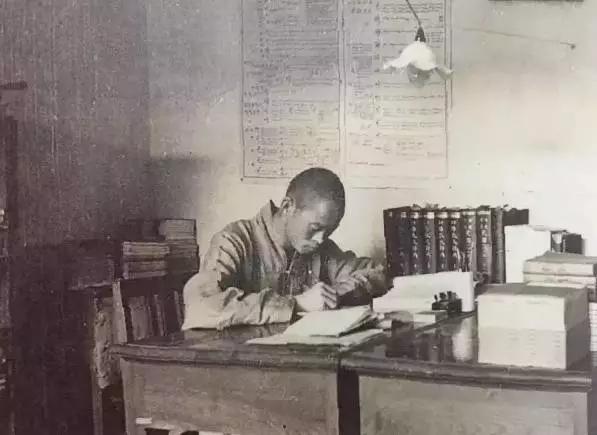

年轻时期的净慧长老(资料图) 我们朝山回到武汉,寺院里都把粮食发到个人手中,自己将粮食买回来放在房间里,每天吃饭的时候,自己用一个小饭钵放水放米,再亲自放到蒸屉里煮成饭。 之所以这样分粮到户,就是怕集体管理不善,粮食被人克扣。年轻人听了这些话觉得很好笑,认为是千古奇观,但凡五六十岁以上的人都有过这段经历。 城里人很困难全靠那点粮票,农村人还算好一点,田头地角都能种一点东西糊口。 我们生在福中要知福惜福。 自己深感过去生中贪嗔痴太重,所以今生来到人间受各种痛苦,饥饿的痛苦,灾荒的痛苦,不自由的痛苦。 我八十年的生活有五十年是在痛苦中度过,尽管解放以后生活安定一点,但由于自己天真幼稚,不懂事,乱说话,被错划“右派”十五年。 “右派”就是阶级敌人,就要受到革命群众的管制,人人都可以管五类分子。五类分子就是地主、富农、反革命、坏分子、右派分子。 有一年在家乡过春节,大队管理五类分子的书记说:革命群众可以过春节,阶级敌人不能过春节,你们没有这个权利。 除夕晚上命令我到一个荒村野地的机房去守夜,既没有电灯,也没有油灯,窗户也没有糊纸,只是用稻草堵住,我就一个人在稻草里打坐。 晚上风很大,不停地吹着窗户上的稻草,心里倒也不是怕鬼,只是怕坏人来抢东西,万一有比我更“坏”的坏人来抢东西,这个责任我可负不起,我就尽量提起精神不敢睡觉。 那一夜北风呼啸,一个人坐在稻草堆里,偶尔生起一丝凄凉的感觉,我马上提起正念,想到都是因果报应,都是前世作了恶,今生才受此报应。 想想历代祖师,想想诸佛菩萨在因地中的修行,所吃的苦,所作出的牺牲,这种处境和佛菩萨、历代祖师相比那算得了什么,这样一想马上就觉得心地清凉了。 第二天早上天亮了,管理人员过来跟我讲:“你可以滚回去了。”听到这句话犹如听到了“上帝”的福音一般,终于可以离开这个地方了。 就用稻草绳子捆起破棉被,赶紧朝那个不是家的家中走去。在我的人生遭遇中,尽管这样的经历只有一次,回想起来,这个经历让我受用无穷。

|